Vom 29. September bis zum 6. Oktober 2024 fand unter dem Motto „Generation Space – Shaping the future together“ der XXXV. ASE Planetary Congress in den Niederlanden statt. In der ersten technischen Vortragsreihe wurden niederländische Beiträge zur astronautischen Raumfahrt vorgestellt.

Autor: Ingo Muntenaar und Kirsten Müller, Quelle: Kongressbesuch.

Die erste Reihe fachlicher Vorträge im ESA-Technologiezentrum ESTEC am Montag, dem 30. September 2024 nachmittags befasste sich mit verschiedenen niederländischen Beiträgen zur astronautischen Raumfahrt.

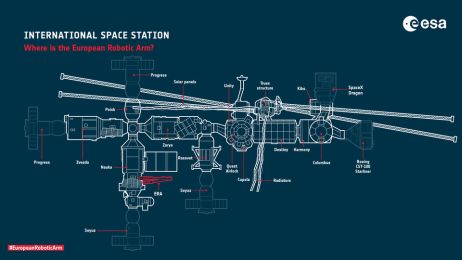

Europäischer Roboterarm (ERA)

Bild: ESA

Philippe Schoonejans (ESA) berichtete über den europäischen Roboterarm ERA, dessen Entwicklung bis ins Jahr 1986 zurückreicht. Zuerst als niederländisches Programm mit dem Namen Hermes Robot Arm / HERA konzipiert, wurde es später ein ESA-Programm für die ISS und umbenannt in ERA. 1995 wurde die Zusammenarbeit mit Fokker Space (später Airbus NL) vertraglich vereinbart. Zwischen 1995 und 2004 war man sich nicht einig, ob man den Arm mit einer Proton-Rakete oder einem Shuttle in den Weltraum bringen würde. Damals sollte er an das ISS-Modul SSP angehängt werden, diese Pläne sind jedoch gestrichen worden. 2005 entschied man sich dann dafür, den ERA an das Nauka-Multipurpose Laboratory Module (MPLM) der ISS anzuhängen. Dazu wurde ERA 2008 nach Russland gebracht. Der Start des MPLM verzögerte sich zwischen 2008 und 2021 immer wieder, zuerst wegen Geldmangel, dann wegen Metallstaub in den MLM-Brennstofftanks, vertraglichen Uneinigkeiten in Russland zwischen Energia und Khrunichev und Covid-19. Die Zeit konnte genutzt werden für einige bauliche Verbesserungen und Software-Updates. 2021 gelangte der Arm endlich in den Weltraum, und seit 2023 ist er operationell. Seitdem wurde er unter anderem am 19. April 2023 beim Umsetzen des Nauka-Wärmetauschers und am 4. Mai 2023 beim Umsetzen der Nauka-Luftschleuse vom MRM1 Rassvett-Modul an das Nauka/MLM eingesetzt. Selbstverständlich wurde auch erwähnt, welche Raumfahrenden in der Entwicklung von ERA mitgewirkt haben und welche davon bei diesem Kongress anwesend sind. Lehren, die man aus ERA für zukünftige Raumfahrtprojekte ziehen kann, sind unter anderem, dass Operationen länger dauern können als erwartet und dass alle robotischen Arbeiten, die ohne Außenbordeinsatz möglich sind, vor einem Außenbordeinsatz ausgeführt sein sollten. Auch sind für die Software des Bodensegmentes konstante Updates nötig wegen Cybersecurity-Maßnahmen und Alterung der Hardware. Während der Covid-19-Pandemie lernte man außerdem, dass es möglich ist, Raumfahrtprojekte am Laufen zu halten, auch wenn die Teams nicht alle im gleichen Kontrollraum sitzen, sondern geographisch getrennt sind und online zusammenarbeiten. Während dem Aufbau und dem Betrieb ist die Anwesenheit von Menschen für mögliche Außenbordeinsätze ein Vorteil – was für den Einsatz auf dem Mars momentan eher nachteilig ist.

Solarpaneele aus Leiden

Für das Orion European Serice Module (ESM) des Artemis-Programms hat das Airbus-Team in Leiden die Solarsegel entwickelt und gebaut. Hierzu berichtete Rob van Hassel, Produktmanager Solarsegel bei Airbus. Airbus Leiden hatte auch schon die Solarsegel zum Europa Clipper beigesteuert, der im Oktober 2024 gestartet werden und 2030 den Planeten Jupiter erreichen soll. Ebenfalls sind die Solarsegel des Automated Transfer Vehicle (ATV) von Airbus.

Schwarmroboter ZEBRO

Zur robotischen Fortbewegung auf der Mondoberfläche selbst arbeitet eine Arbeitsgruppe der Technischen Universität Delft unter der Leitung von Chris Verhoeven an kleinen Schwarmrobotern mit dem Namen ZEBRO (ZEsBenigeRObot, “sechsbeiniger Roboter”), die sich ähnlich wie Insekten auf sechs halbrunden Beinen bewegen. Dies hat vor allem bei Höhenunterschieden große Vorteile gegenüber der Fortbewegung auf Rädern. Die Roboter bewegen sich selbständig, ohne von jemandem bedient zu werden. Das Projekt hat das ehrgeizige Ziel, den ersten niederländischen und europäischen Rover zu entwickeln, der auf dem Mond läuft.

Bild: Kirsten Müller

Weltraumrecht

Auch gab es einen Vortrag von Dimitra Stefoudi von der Universität Leiden über Weltraumrecht im allgemeinen, rechtliche Aspekte bei der Mondforschung und -nutzung im besonderen und die konkrete Relevanz von Weltraumrecht für Raumfahrende. Sollte ein Staat Informationen haben, dass seine Astronauten während eines Raumfluges einen Unfall oder ähnliche Probleme haben oder eine Notlandung gemacht haben, dann soll er zuerst die Autoritäten des Staates informieren, von welchem die Raumfahrenden gestartet sind. Wenn dieses der gleiche Staat ist, in dem die Notlandung geschehen ist, und wenn dieser Staat die Möglichkeiten hat, die Raumfahrenden nach der Landung zu assistieren und zu versorgen, dann hat der Staat das auch unverzüglich zu tun, und für die Rückkehr der Raumfahrenden in ihren Heimatstaat zu sorgen. Sollten Raumfahrende in staatenlosem Gebiet landen oder wassern, soll auch jeder Staat, der dazu in der Lage ist, sie versorgen und wieder zurückführen. All diese Prinzipien und Regeln gelten für die Sicherheit der Raumfahrenden.

Architektur unter Extrembedingungen

Layla van Ellen von der TU Delft gab eine Präsentation über architektonische Möglichkeiten unter Extrembedingungen wie auf dem Mars. Herausforderungen dabei sind der Transport der Baumaterialen zum Mars und das Nutzen lokaler Ressourcen, schädliche kosmische Strahlung und starke Temperaturunterschiede sowie Meteoriten und perchlorathaltiger Staub. Selbst beschäftigt sich Van Ellen schwerpunktmäßig mit Ideen zur Nutzung lokaler Ressourcen, wie Regolith, aus dem der Marsboden besteht, und Eis unter dem Marsboden. Mit Mycelium, dem Wurzelmaterial von Pilzen, lässt sich außerdem kosmische Strahlung abfangen. Es lässt sich als Bindematerial zwischen Sand und Regolith einsetzen.

Ernährung auf dem Mond

Über Ernährung auf dem Mond forscht ein Team der Universität Wageningen unter der Leitung von Wieger Warmelink. Ihnen ist es gelungen, eine bisher noch sehr kleine Kartoffel in einem Boden von simuliertem Mars-Regolith zu züchten. Es laufen weitere Forschungen auf diesem Gebiet.