AstroGeo Podcast: Tödliche Sterne – wenn Explosionen ein Massensterben auslösen

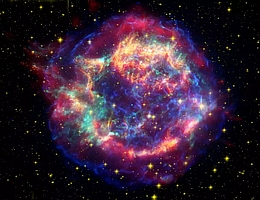

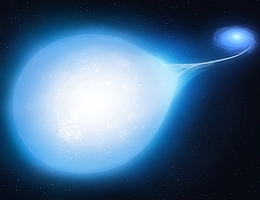

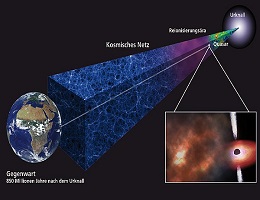

Gammablitze und Supernovae sind Explosionen, die zum Glück meistens weit entfernt stattfinden. Allzu nah könnten Sie zur Gefahr für das Leben auf der Erde werden. Eine neue Methode erlaubt es jetzt, lang vergangene kosmische Katastrophen aufzuspüren.

AstroGeo Podcast: Tödliche Sterne – wenn Explosionen ein Massensterben auslösen Weiterlesen »