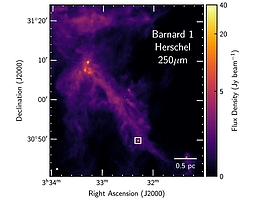

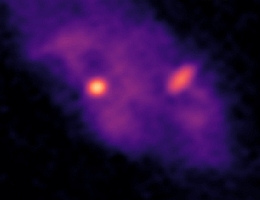

Erste Einblicke in die hochproduktive Sternenfabrik im Zentrum unserer Galaxis

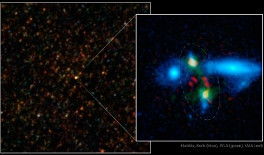

Dank detailscharfer Beobachtungen ist Astronom*innen erstmals eine repräsentative Untersuchung zahlreicher junger Sterne in den zentralen Regionen unserer Heimatgalaxie gelungen. Die Sternentstehung im galaktischen Zentrum begann demzufolge in der Nähe des Zentrums und setzte sich dann nach außen hin fort. Eine Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts für Astronomie. Quelle: Max-Planck-Institut für Astronomie 25. August 2022. 25. August 2022 […]

Erste Einblicke in die hochproduktive Sternenfabrik im Zentrum unserer Galaxis Weiterlesen »