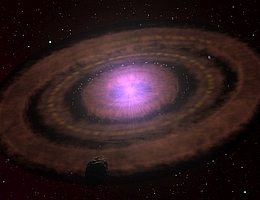

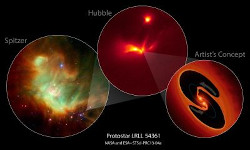

DSI: SOFIA hilft bei der Entdeckung eines zerstörten Planetensystems

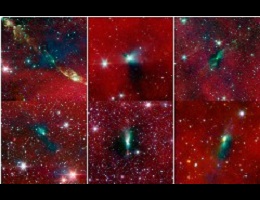

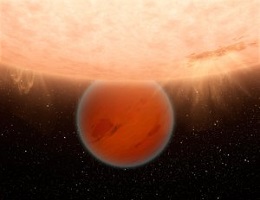

Was passiert mit einem Planetensystem, wenn ein alternder Stern eine Hülle aus Gas und Plasma abstößt? Ein Team um Jonathan Marshall von der Academia Sinica in Taiwan findet in SOFIA-Daten Hinweise. Eine Information der Universität Stuttgart, Deutsches SOFIA Institut. Quelle: Universität Stuttgart 25. Mai 2023. 25. Mai 2023 – Sobald ein Stern die Hauptreihe hinter […]

DSI: SOFIA hilft bei der Entdeckung eines zerstörten Planetensystems Weiterlesen »