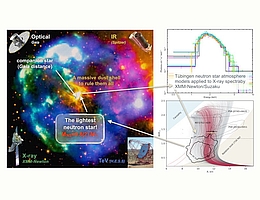

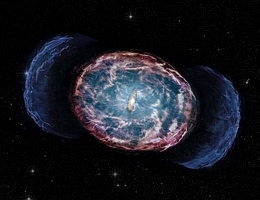

Bisher leichtester Neutronenstern oder seltsame Quark-Materie?

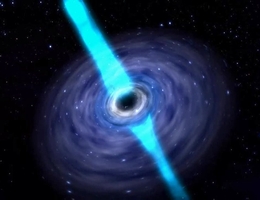

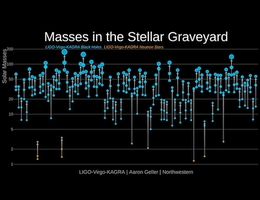

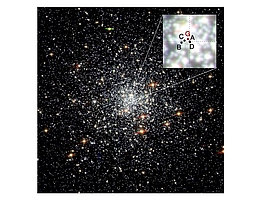

Astrophysiker der Universität Tübingen entdecken ein ungewöhnliches Objekt im Zentrum des Supernovaüberrests HESS J1731-347. Eine Pressemitteilung der Eberhard Karls Universität Tübingen. Quelle: Eberhard Karls Universität Tübingen 26. Oktober 2022. 26. Oktober 2022 – Der leichteste bisher bekannte Neutronenstern steht im Zentrum des Supernovaüberrests HESS J1731-347. Dr. Victor Doroshenko, Dr. Valery Suleimanov, Dr. Gerd Pühlhofer und […]

Bisher leichtester Neutronenstern oder seltsame Quark-Materie? Weiterlesen »