MPIA: Vorbereitungen für das größte Radioteleskop der Welt

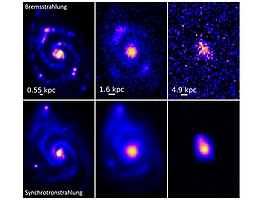

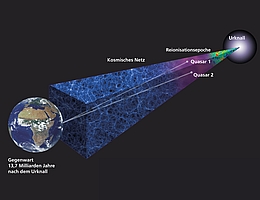

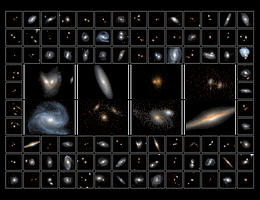

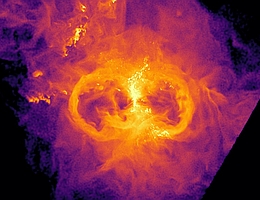

Ein Forscherteam hat nachgewiesen, dass das Square Kilometer Array Observatory (SKAO) in der Lage ist, Radioemissionen von Spiralgalaxien im frühen Universum zu erkennen. Eine Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts für Astronomie. Quelle: Max-Planck-Institut für Astronomie 25. Juli 2022. 25. Juli 2022 – Das SKAO, dessen Bau dieses Jahr begonnen hat, wird bald das größte Radioteleskop der Welt […]

MPIA: Vorbereitungen für das größte Radioteleskop der Welt Weiterlesen »