Treibhausgas-Emissionen von Stahlwerken sind jetzt per Satellit messbar

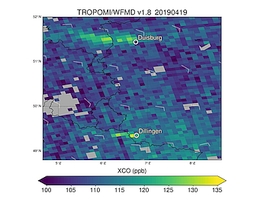

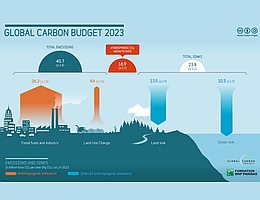

Forschende des Instituts für Umweltphysik (IUP) der Universität Bremen haben ein Verfahren entwickelt, mit dem sich die Treibhausgas-Emissionen einzelner Stahlwerke gezielt aus dem Weltraum messen lassen. Die aus Satellitendaten gewonnen Werte ermöglichen erstmals eine unabhängige Bewertung der Treibhausgas-Menge, so dass Entscheidende aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft nicht mehr ausschließlich auf die Angaben der Stahlhersteller angewiesen […]

Treibhausgas-Emissionen von Stahlwerken sind jetzt per Satellit messbar Weiterlesen »