FEEDBACK – Programm treibt Erkenntnisse zur Sternentstehung voran

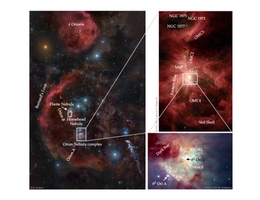

Um zu entschlüsseln, welcher Anteil einer zusammengesetzten dichten interstellaren Wolke wieder zu Sternen wird und auf welchen Zeitskalen, wurden Daten eines Forschungsprogramms namens FEEDBACK mit Radiodaten des 40m-Yebes-Observatoriums und des IRAM-30m-Teleskops kombiniert. Eine Information der Universität Stuttgart, Deutsches SOFIA Institut. Quelle: Universität Stuttgart 23. August 2023. 23. August 2024 – Abgesehen von Helium und Wasserstoff […]

FEEDBACK – Programm treibt Erkenntnisse zur Sternentstehung voran Weiterlesen »

![Falschfarbenbild von RCW 120 vom Spitzer Satelliten, wobei heißer Staub rot ist, warmes Gas grün und Sterne blau dargestellt sind. Die Konturen zeigen die [CII] Linie von ionisiertem Kohlenstoff, der mit SOFIA und upGREAT beobachtet wurde und eine schnelle Ausdehnung der Region in Richtung Erde (blaue Konturen) und von uns weg (rote Konturen) bestätigt. Der gelbe Stern gibt die Position des zentralen, massiven Sterns in RCW 120 an. (Bild: Luisi et al. 2021, Spitzer)](https://www.raumfahrer.net/wp-content/uploads/2021/01/rcw120hrLuisietal2021Spitzer26.jpg)