Am 6. März 2015 wird die Raumsonde DAWN ihr finales Ziel erreichen und anschließend mit der voraussichtlich bis zum Juni 2016 andauernden intensiven Erforschung des Zwergplaneten Ceres beginnen.

Ein Beitrag von Ralph-Mirko Richter. Quelle: Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, DLR, JPL.

(Bild: NASA, JPL-Caltech, UCLA, MPS, DLR, IDA)

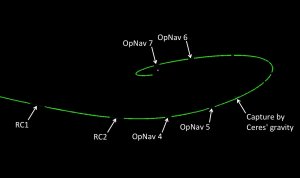

Die von der US-amerikanischen Weltraumbehörde NASA betriebene Raumsonde DAWN befindet sich im Anflug auf ihr zweites und finales Forschungsziel – den im Asteroiden-Hauptgürtel unseres Sonnensystems gelegenen Zwergplaneten Ceres. Gegenwärtig befindet sich die Raumsonde noch in einer Entfernung von etwa 54.000 Kilometern zu Ceres und bewegt sich dabei mit einer relativen Geschwindigkeit von etwa 50 Metern pro Sekunde zu dem Zwergplaneten. Am 6. März gegen 13:20 MEZ wird die Geschwindigkeit der Raumsonde dann so weit abgebaut sein, dass DAWN durch das Schwerefeld des Zwergplaneten ‚eingefangen‘ und in den darauf folgenden Wochen auf eine Umlaufbahn gelenkt wird.

Nur wenige Wochen später beginnt dann eine ausführliche, nach dem derzeitigen Planungsstand bis mindestens Ende Juni 2016 andauernde systematische Erkundung von Ceres. Neben einem im visuellen und infraroten Spektralbereich arbeitenden Spektrometer und einem Gamma- und Neutronenspektrometer wird dabei auch ein unter der Leitung von Mitarbeitern des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung (MPS) in Göttingen entwickeltes und betriebenes Kamerasystem, die aus zwei identischen Optiken bestehende Framing Camera, zum Einsatz kommen.

Ceres – Ein Relikt aus der Entstehungsphase unseres Sonnensystems

Durch die Untersuchung von Ceres erhoffen sich die Planetologen weitere Erkenntnisse über die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte unseres Sonnensystems. Ceres verfügt bei einer kugelähnlichen, leicht abgeplatteten Form über einen Durchmesser von etwa 975 x 909 Kilometern. Die Planetenforscher gehen davon aus, dass es sich bei Ceres um einen differenzierten Protoplaneten handelt – eine Art ‚Vorplanet‘, welcher vor etwa 4,56 Milliarden Jahren in einer frühen Phase seiner Entwicklung hin zu einem ‚vollwertigen‘ Planeten stecken geblieben ist und der – vergleichbar mit dem inneren Aufbau der terrestrischen Planeten – über einen geschichteten inneren Aufbau verfügt.

(Bild: NASA, JPL-Caltech, UCLA, MPS, DLR, IDA)

Um einen Kern, in dem sich Silikate und Metalle angesammelt haben, befindet sich demnach ein mehrere Kilometer dicker und kompakter Mantel aus Wassereis. Zwischen dem Kern und dieser Eiskruste könnte sich eventuell sogar ein Ozean aus flüssigem Wasser verbergen. Über dem Eismantel ist dagegen eine dünne Materialschicht abgelagert, welcher die sichtbare Oberfläche des Zwergplaneten darstellt. Radarmessungen und Beobachtungen mit verschiedenen Teleskopen haben zu dem Schluss geführt, dass die Oberfläche von Ceres offenbar weitflächig mit einer Schicht aus feinem Regolith bedeckt ist. Diese sehr dunkle und kohlenstoffreiche Oberfläche erklärt auch die geringe Albedo von Ceres, welche einen Wert von lediglich 0,09 aufweist.

„Ceres genau zu untersuchen, ist wie eine Art Geschichtsforschung im Weltall“, so Jim Green, der Direktor der Planetary Science Division der NASA. „Die Daten, die DAWN zur Erde senden wird, könnten entscheidend dazu beitragen zu verstehen, wie das Sonnensystem entstand.“ Sollte sich die bisherige Theorie über dessen inneren Aufbau bestätigen, so würde sich Ceres grundlegend von den anderen Asteroiden im Bereich des Asteroiden-Hauptgürtels unseres Sonnensystems wie etwa dem ebenfalls von DAWN in den Jahren 2011 und 2012 untersuchten Asteroiden (4) Vesta unterscheiden.

„Beide Körper sind Fossilien aus der Geburtsstunde des Sonnensystems und werfen Licht auf dessen Entstehung“, so die stellvertretende wissenschaftliche Missionsleiterin Carol Raymond vom Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA zu der Bedeutung dieser Forschungsmission. Der gleichen Meinung ist auch Prof. Ralf Jaumann vom Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Berlin-Adlershof, einer der an der DAWN-Mission beteiligten Wissenschaftler: „Wir werden mit der DAWN-Mission vieles lernen, das uns die Entstehung unseres Sonnensystems vor 4,5 Milliarden Jahren besser verstehen lässt.“

(Bild: NASA, JPL-Caltech, UCLA, MPS, DLR, IDA)

Rätselhafte Geologie

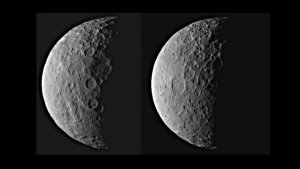

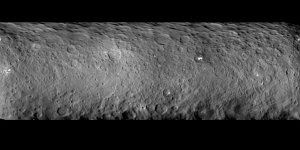

Bereits seit dem Dezember 2014 fertigt die Framing Camera während der Annäherung von DAWN an Ceres in regelmäßigen Abständen Fotoaufnahmen von dem Zwergplaneten an, durch deren Auswertung sich für die beteiligten Wissenschaftler erste detaillierte Einblicke auf dessen Oberfläche ergeben. Seit dem Januar 2015 erreichen diese Aufnahmen eine bessere Auflösung als die zuvor am höchsten aufgelösten Ceres-Fotos, welche mit dem Hubble Space Telescope angefertigt wurden (Raumfahrer.net berichtete).

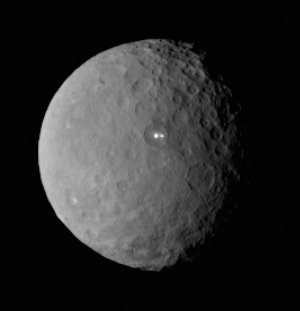

Schon jetzt enthüllen diese Aufnahmen aus der letzten Anflugphase eine Vielfalt von Strukturen auf der Oberfläche von Ceres. Neben zahlreichen eher kleinen und anscheinend ‚flachen‘ Einschlagskratern zeigen die Bilder auch von Kraterwällen umgebene Impaktstrukturen und auffallend viele Krater, in deren Zentrum sich ein Zentralberg befindet. Außerdem konnten die Wissenschaftler verschiedene ‚helle Flecken‘ ausmachen, deren Natur jedoch nach wie vor ein Rätsel darstellt.

„Strukturen dieser Art kennen wir von keinem anderen Körper im Asteroidengürtel“, so Dr. Andreas Nathues vom MPS, der wissenschaftliche Leiter des Kamerateams. Da diese Bereiche mehr als 40 Prozent des einfallenden Lichts reflektieren, halten die Wissenschaftler es für denkbar, dass diese Strukturen gefrorenes Wasser oder Salze enthalten. Erst kürzlich hatte das Weltraumteleskop Herschel den Nachweis erbrachte, dass sich in der Umgebung des Zwergplaneten Wasserdampf befindet, welcher von dessen Oberfläche entweicht (Raumfahrer.net berichtete).

In den kommenden Monaten wollen die an der DAWN-Mission beteiligten Wissenschaftler die Flecken deshalb genau beobachten und überprüfen, ob diese sich möglicherweise im Laufe der Zeit verändern. Dies könnte ein Anzeichen für eine gegenwärtig erfolgende kryovulkanische Aktivität sein, in deren Verlauf Wasser aus dem Inneren von Ceres an die Oberfläche befördert wird. Es ist aber auch denkbar, dass diese Flecken mit – in geologischen Zeiträumen betrachtet – erst kürzlich erfolgten Impakten in Zusammenhang stehen. Was Ceres den Wissenschaftlern bisher preisgegeben hat, wirft zurzeit jedenfalls eindeutig mehr Fragen als Antworten auf.

„So punktgenaue, extrem helle Flecken, wie wir sie auf den Kameraaufnahmen sehen, sind ungewöhnlich und bisher einfach noch nicht zu deuten“, so Prof. Ralf Jaumann. Und auch die Vielfalt der unterschiedlich geformten Krater und ihr Erhaltungszustand haben die Wissenschaftler in diesem Umfang nicht erwartet. Der Zwergplanet verfügt beispielsweise über einen Krater mit einem Durchmesser von rund 300 Kilometern, der flacher ist als für einen Einschlagskrater üblich. „Ganz ehrlich: Ceres ist viel spannender als ich gedacht habe“, betont Prof. Jaumann.

(Bild: NASA, JPL-Caltech, UCLA, MPS, DLR, IDA)

16 Monate Forschung

Mit dem bevorstehenden Eintritt in eine Umlaufbahn um den Zwergplaneten wachsen bei den beteiligten Wissenschaftlern zugleich auch die Neugier und die Spannung. Die bisher am höchsten aufgelösten Aufnahmen der Framing Camera erreichten aus einer Entfernung von rund 40.000 Kilometern eine Auflösung der Ceres-Oberfläche von etwa 3,7 Kilometern pro Pixel. Aus dieser Entfernung nehmen die besagten ‚hellen Flecken‘ jedoch gerade einmal eine Fläche von einem Pixel ein und sind somit kleiner als vier Quadratkilometer. Für eine detaillierte Analyse ist dies noch deutlich zu wenig. In den kommenden Monaten sollen jedoch noch deutlich höher aufgelöste Aufnahmen angefertigt werden.

Nachdem die Raumsonde DAWN am 6. März 2015 in einer Entfernung von etwa 41.000 Kilometern Entfernung von dessen Gravitation ‚eingefangen‘ wird, werden zunächst bis zum 10. April keinen weiteren Aufnahmen erstellt. Bis dahin wird sich die Raumsonde dem Zwergplaneten zunächst weiter annähern, wobei Ceres DAWN die zu diesem Zeitpunkt nicht von der Sonne beleuchtete Hemisphäre zuwendet. Am 10. April wird die Framing Camera dagegen aus einer polaren Umlaufbahn heraus bereits 18 Prozent der Ceres-Oberfläche abbilden können. Aus einer Entfernung von etwa 33.000 Kilometern soll dabei eine Auflösung von etwa 3,1 Kilometern pro Pixel erreicht werden.

In April und Mai wird der Zwergplanet dann über einen Zeitraum von 20 Tagen zunächst aus einer Umlaufbahn in 13.500 Kilometern Höhe erforscht, wobei Ceres von der Sonne voll beleuchtet sein wird. Bei dieser Gelegenheit sollen auch die ersten Farbaufnahmen der Framing Camera angefertigt werden. Im Juni wird die Umlaufbahn dann auf eine Höhe von 4.430 Kilometern abgesenkt. Anschließend wird bis zum August 2015 eine Überflughöhe von 1.470 Kilometern eingenommen. Die größte Annäherung an die Ceres-Oberfläche erfolgt schließlich Ende November 2015. DAWN wird den Zwergplaneten dabei bis zum Missionsende in einer Entfernung von nur noch 375 Kilometern Abstand umkreisen. Dabei wird es den Wissenschaftlern auch möglich sein, die Oberfläche von Ceres dreidimensional darzustellen.

(Bild: NASA, JPL-Caltech)

„Viele Rätsel, die Ceres uns zurzeit noch aufgibt, werden wir erst mit der dritten Dimension lösen können“, so Prof. Ralf Jaumann. Ab dem Mai 2015 wird die Framing Camera den Zwergplaneten systematisch aus verschiedenen Blickwinkeln abbilden. Aus diesen Bilddaten wird anschließend ein dreidimensionales Höhenmodell des Himmelskörpers erstellt. Dazu wurde von den Mitarbeitern des hierfür zuständigen DLR-Instituts für Planetenforschung exakt geplant, wie viele Bilder an welchem Punkt aufgenommen werden müssen, um schließlich erstmals eine genaue Topographie eines Zwergplaneten zu berechnen – eines Himmelskörpers, welcher sich dabei in einer Entfernung von 500 Millionen Kilometern von der Erde befindet.

Derzeit ist vorgesehen, den Zwergplaneten bis mindestens Ende Juni 2016 zu erkunden. Der genaue Zeitpunkt für das Missionsende wird allerdings von den Treibstoffreserven diktiert, über welche DAWN verfügt. Während der Umkreisung von Ceres wird DAWN in den kommenden Monaten immer wieder kleinere Korrekturmanöver durchführen müssen, welche sowohl der Lagekontrolle der Raumsonde als auch der exakten Ausrichtung der Instrumente dienen. Sobald das hierfür benötigte Hydrazin aufgebraucht ist muss dann auch die Mission beendet werden. Anschließend soll DAWN in einer Umlaufbahn von Ceres verbleiben.

Die DAWN-Mission wird vom Jet Propulsion Laboratory (JPL) der US-amerikanischen Weltraumbehörde NASA geleitet. Die University of California in Los Angeles ist für den wissenschaftlichen Betrieb der Mission verantwortlich. Das Kamerasystem an Bord der Raumsonde wurde unter der Leitung des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung (MPS) in Zusammenarbeit mit dem Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Berlin-Adlershof und dem Institut für Datentechnik und Kommunikationsnetze in Braunschweig entwickelt und gebaut. Das Kameraprojekt wird finanziell von der Max-Planck-Gesellschaft, dem DLR und der NASA (JPL) unterstützt.

Verwandte Meldungen bei Raumfahrer.net:

- Raumsonde DAWN: Krater auf der Oberfläche von Ceres (27. Februar 2015)

- Zwergplanet Ceres: Eine zerklüftete Oberfläche (18. Februar 2015)

- Raumsonde DAWN – Bessere Fotos als Hubble (27. Januar 2015)

- Raumsonde DAWN hat Ceres im Visier (19. Januar 2015)

- Raumsonde DAWN beginnt ihren Anflug auf Ceres (31. Dezember 2014)

- Raumsonde DAWN: Sichtkontakt mit Ceres (10. Dezember 2014)

- Wasserdampf beim Zwergplaneten Ceres (24. Januar 2014)

Diskutieren Sie mit im Raumcon-Forum:

NASA Press-Kit:

- DAWN at Ceres (4,2 MB, engl.)

Technische Beschreibung der Framing Camera:

- MPS (engl.)