Nach einem Fehler im Lageregelungssystem des japanischen Weltraumteleskops Astro-H alias Hitomi kam es zu einer ungewollten Rotation, die das Raumfahrzeug derartig beschädigt hat, dass eine Rettung der Mission wohl ausgeschlossen werden muss.

Ein Beitrag von Thomas Weyrauch. Quelle: JAXA, NASA.

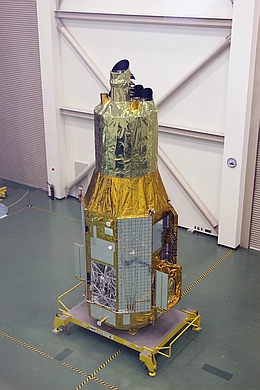

(Bild: JAXA)

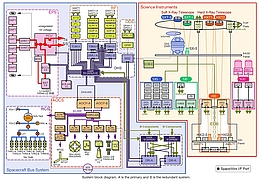

Astro-H war dafür gedacht, Wissenschaftlern eine neue Durchmusterung des Himmels im Bereich der weichen und harten Röntgen-, sowie der weichen Gammastrahlung zu ermöglichen. Es war von der japanischen Agentur für Luft- und Raumfahrtforschung (Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA) erst am 17. Februar 2016 gestartet worden und hätte Aufgaben erfüllen sollen, die bereits Astro-E, zerstört bei einem Fehlstart, und Astro-EII, das einen Monat nach dem Start sein Kühlmittel Helium verloren hatte, zugedacht waren.

Insbesondere der neuerliche Verlust eines gemeinsam mit der US-amerikanischen Luft- und Raumfahrtagentur (National Aeronautics and Space Administration, NASA) entwickelten Spektrometers für weiche Röntgenstrahlung ist für die Wissenschaftsgemeinde eine herbe Enttäuschung.

Das hochempfindliche Spektrometer hätte Photonen der Röntgenstrahlung erfassen können, die im Universum von extrem heißer Materie abgestrahlt wird. Mit der Bestimmung der Energie dieser Photonen wollte man Rückschlüsse auf die Zusammensetzung und die Geschwindigkeit der extrem heißen Materie ermöglichen, die insbesondere in der Umgebung von schwarzen Löchern vorkommt.

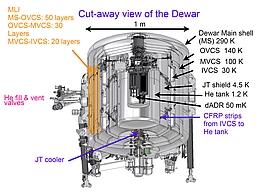

Kühlsystem

(Bild: JAXA)

Die Nutzung der notwendigen Mikrokalorimetertechnik hatte die NASA schon für das Röntgenteleskop Chandra vorgesehen, wo sie aus Kostengründen schließlich keine Verwendung fand.

Für das Spektrometer für weiche Röntgenstrahlung von Astro-H stellte die NASA rund 54,9 Millionen US-Dollar bereit, inklusive der Missionskosten rechnete man bei der NASA mit einem finanziellen Gesamtaufwand von rund 130 Millionen US-Dollar.

Die JAXA steckte umgerechnet rund 280 Millionen US-Dollar in Entwicklung, Bau und Start von Astro-H. Nach dem erfolgreichen Transport des Teleskops ins All schien die Inbetriebnahme zunächst erfolgreich zu verlaufen.

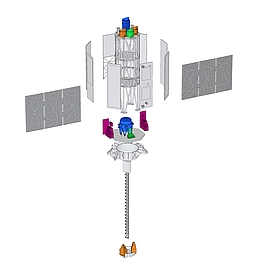

Das Ausfahren des rund sechs Meter langen Masts der ausfahrbaren optischen Bank (Extensible Optical Bench, EOB) war wie vorgesehen erfolgt. Mit ausgefahrenem Mast erreichte das Weltraumteleskop mit einer Masse von rund 2,7 Tonnen eine Gesamtlänge von rund 14 Metern.

Am 17. Februar 2016 hatte man das Kühlsystem des Spektrometers für weiche Röntgenstrahlung aktiviert. Am 22. Februar 2016 erreichte es schließlich eine Temperatur von rund minus 273,1 Grad Celsius bzw. rund 50 Milligrad über dem absoluten Nullpunkt.

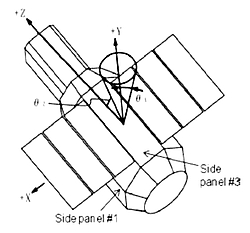

Anlässlich des begonnenen Beobachtungs-Testbetriebs erfolgte am 25. März 2016 die Ausrichtung des Raumfahrzeugs mit seinem Teleskop auf ein neues Beobachtungsziel. Vorher blickte das Teleskop in Richtung des Krebsnebels, anschließend wurde der Quasar Markarian 205 anvisiert. Unmittelbar nach Beendigung des Manövers zur erforderliche Lageänderung um 18:22 Uhr Weltzeit lieferte das Inertialsystem des Raumfahrzeugs, bestehend aus zwei sog. inertial reference units (IRUs), Daten über ein – in Wirklichkeit nicht existierendes – Rollen des Raumfahrzeugs um seine Z-Achse.

(Bild: JAXA)

Fehlerhafte Daten des Inertialsystems sollten eigentlich keine Berücksichtigung bei der Steuerung von Astro-H finden. Die Software zur Lageregelung besitzt Algorithmen, die obskure Daten aussortieren soll. Bei besonderen Diskrepanzen zwischen vom Intertialsystem errechneter Lage und Bewegung und durch Sternensensoren erfassten Daten hätte der Bordcomputer die Daten des Inertialsystems ignoriert, und sich auf die Daten der Sternensensoren (Star Tracker, STT, Hersteller NEC) verlassen. Letzteres war allerdings nicht möglich: Es gab kein nutzbaren Daten von den Sternensensoren.

Wegen der vom Intertialsystem gemeldeten langsamen Rolle von 21,7 Grad pro Stunde versuchte der Bordrechner, die Situation mit Hilfe der Reaktionsräder an Bord zu korrigieren. Auf Grund der fehlerhaften Daten wurde schließlich gegen 19:10 Uhr Weltzeit am 25. März 2016 eine Rolle von rund 20 Grad pro Stunde in entgegengesetzter Richtung erreicht.

(Bild: JAXA)

Reaktionsräder (momentum wheels, MWs), die Drehmomente erzeugen können, um ein Raumfahrzeug in der gleichen Achse wie die des Reaktionsrads, aber in Gegenrichtung zur Rotationsrichtung des Rades, zu drehen, bauen bei ihrem Einsatz aus einer Ruheposition heraus eine Drehzahl und damit einen Drehimpuls auf, die konstruktionsbedingt einen gewissen Wert nicht überschreiten darf. Deshalb müssen die Räder immer wieder angehalten werden, die dabei entstehenden Momente müssen kompensiert werden, was z.B. durch den Einsatz von Lageregelungstriebwerken oder durch elektromagnetische Ausrichtung am Erdmagnetfeld mit Hilfe der Spulen in sogenannten magnetic torque rods geschehen kann.

Zwischen 20:49 Uhr Weltzeit am 25. März 2016 und 1:04 Uhr Weltzeit am 26. März 2016 stieg das von den Reaktionsrädern erzeugte Moment immer weiter an, während Versuche des Raumfahrzeugs, der sogenannten Sättigung der Reaktionsräder bei 120 Nms mit Einsatz der magnetic torquers (MTQs) zu entgehen fruchtlos blieben.

(Bild: JAXA)

Als seitens der Reaktionsräder ein erzeugter Drehimpuls im Bereich von 112 Nms erreicht war, und das Inertialsystem noch immer Daten über eine hohe Rollrate lieferte, versetzte der Bordcomputer Astro-H in einen Sicherheitsmodus (safemode). In diesem Sicherheitsmodus hätte ein spezielles Betriebsregime für eine Ausrichtung des Raumfahrzeugs mit seinen Solarzellenauslegern Richtung Sonne sorgen sollen, wobei Sonnensensoren zum Erfassen der Sonne und drei Newton starke Lageregelungstriebwerke zur Bewegung des Raumfahrzeugs dienen. Der Einsatz der Triebwerke führte allerdings zu einer Steigerung der Rotationsgeschwindigkeit des Raumfahrzeug.

Die Software für die Steuerung der Lageregelungstriebwerke war nach dem Ausfahren des Masts der optischen Bank am 28. Februar 2016 aktualisiert worden, weil sich durch das Ausfahren des Masts die Massenschwerpunktlage verändert hatte. Eine Vermutung der JAXA ist, dass das Softwareupdate nicht wirklich passend ausgefallen war. Darüber hinaus gab es nach dem Ausfahren Überlegungen, ob der ausgefahrene Mast die Sonnensensor-Nutzung behindern könnte.

(Bild: JAXA)

Einige Stunden nach dem Verlust einer stabilen Lage begannen sich verschiedene Teile vom Satelliten abzulösen. Die JAXA sprach zunächst von Beschädigungen unbestimmter Art, zwischenzeitlich gab die Agentur bekannt, dass es nicht unwahrscheinlich sei, dass sich hinsichtlich der sehr schnellen Rotation empfindliche Bauteile des Satelliten wie die Enden der Solarzellenausleger oder der ausfahrbare Mast von Astro-H gelöst haben.

Die Ablösung von Teilen vom Weltraumteleskop begann laut JAXA am 26. März 2016 gegen 1:42 Uhr Weltzeit. Die nächste geplante Kommunikationssitzung mit dem Weltraumteleskop kam nicht zu Stande. Die Bodenstation Mingenew in Australien konnte keine Signale des Raumfahrzeugs erfassen.

Vom 26. bis 28. März 2016 empfingen Bodenstationen vermutlich noch dreimal Funkwellen, die Astro-H zugeordnet werden können. Ihnen konnten jedoch keine verwertbaren Daten über den Status des Weltraumteleskops entnommen werden. Informationen über einen neuerlichen Empfang liegen bis dato nicht vor. Der Hauptkörper von Astro-H und fünf laut JAXA als zum Satelliten gehörig identifizierte Bruchstücke umkreisen seither stumm die Erde.

Das Teleskop und die abgetrennten Teile wurden zwischenzeitlich durch optische Teleskope von der Erde aus beobachtet. Das größte der beobachteten Objekte ist vermutlich der Hauptkörper und die Quelle der zuletzt empfangenen Funkwellen. Aus dem Verlauf der bei den Beobachtungen festgehaltenen Lichtkurven schließt die JAXA auf eine Rotationsgeschwindigkeit von 5,22 Sekunden pro Umdrehung am 31. März 2016. Darüber hinaus wurde gemeldet, dass die optischen Beobachtungen für ein Ansteigen der Rotationsgeschwindigkeit nach dem Entstehen der Bruchstücke sprechen.

Die JAXA untersucht die Situation weiter.

Astro-H alias Hitomi – bzw. der Hauptkörper des Satelliten – war katalogisiert mit der NORAD-Nr. 41.337 und als COSPAR-Objekt 2016-012A. Zwischenzeitlich trug er die NORAD-Nr. 41.442.

Diskutieren Sie mit im Raumcon-Forum: