Sie leuchtet eindrucksvoll am Morgen- oder Abendhimmel – die Venus. Seit alters her faszinierte sie die Menschen. Im frühen antiken Griechenland nannte man die Venus Phosphoros (so viel wie „Lichtbringer“). Erst die späteren Hellenen bezogen diesen Planeten auf die Liebesgöttin Aphrodite, die römische Venus. Im Sanskrit wird die Venus als Shukrah „Reiner Klang“ und im Chinesischen als Jinxing – Metallstern bezeichnet

Ein Beitrag von Mirko Buggel. Quelle: Scinexx, Nature, MPG, DLR, OHB, Wikipedia.16.04.2025

16. April 2025 – Dominiert werden aktuelle Nachrichten zur Sonnensystem- bzw. Planetenforschung insbesondere vom äußeren Nachbarplaneten Mars, aber auch von den Jupiter- und Saturnmonden und neuerdings wieder vom Mond.

Was aber ist mit dem uns nächsten Planeten, der oft als „Zwillingsschwester“ der Erde bezeichneten Venus? Der erste Science-Fiction-Roman des polnischen Schriftstellers Stanisław Lem (1921 – 2006) von 1951 Astronauci handelt von der Venus, wurde unter dem Titel „Planet des Todes“ ins Deutsche übersetzt und als „Der schweigende Stern“ (DDR) und „Raumschiff Venus antwortet nicht“ (BRD) 1960 auf deutsche Kinoleinwände gebracht. Mit der Beschreibung der Venus lagen Lem und die Filmemacher gar nicht mal so falsch – aus menschlicher Sicht unbewohnbar im Sinne von LAKI (Life as we know it – Leben wie wir es kennen).

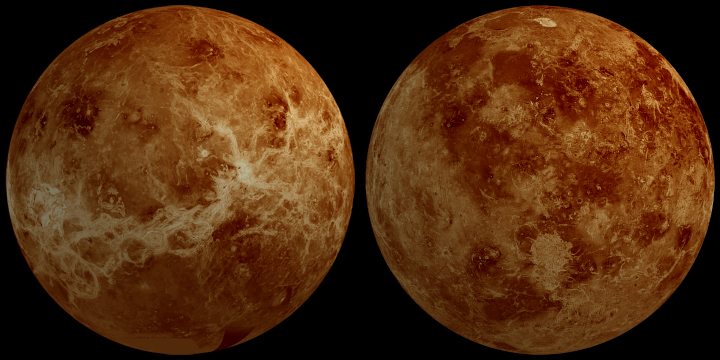

Bild: NASA

Venus und Erde – Zwillinge?

Größe und allgemeiner Aufbau der Venus sind tatsächlich der Erde sehr ähnlich. Die Venus hat mit 12.103,6 km fast den gleichen Durchmesser wie die Erde und auch eine ähnliche mittlere Dichte. Aber – stellen wir uns Folgendes vor: Die Venus hätte eine mehr oder weniger durchsichtige Atmosphäre, mit einem Druck, der den der Erde nur wenig überschreitet. Stellen wir uns zudem vor, eine Raumfahrerin, ein Raumfahrer steht auf der Venus. Morgendämmerung. Im Westen! Denn die Rotation der Venus ist im Gegensatz zum sonst fast ausschließlich vorherrschenden Drehsinn der Eigendrehung der Planeten und der meisten Monde im Sonnensystem rückläufig (retrograd). Das heißt, dass die Venus von ihrem Nordpol aus gesehen im Uhrzeigersinn rotiert. Die Sonne geht auf, natürlich viel riesiger als auf der Erde, denn die Venus ist durchschnittlich 108 Mio. km von der Sonne entfernt, das sind ca. 72 % der Entfernung Erde-Sonne. Und er dauert, der Sonnenaufgang, die Dämmerung. Denn für eine Rotationsperiode benötigt die Venus 243 Erdentage, während die siderische Umlaufzeit um die Sonne nur 224 Erdentage dauert. Aufgrund dieser im Vergleich zur Erde langsamen Eigenrotation könnte ein fiktiver Besucher einen Spaziergang unternehmen – immer mit der Sonne im Zenit. Aber das ist Zukunftsmusik. Es ist derzeit nicht absehbar, dass jemals Menschen einen Fuß auf diesen Planeten setzen werden.

Oberfläche und Atmosphäre beider Planeten unterscheiden sich doch stark. Der Mars präsentierte seine Oberfläche schon Jahrzehnte, Jahrhunderte zuvor dem Auge des Betrachters mit immer besseren optischen Hilfsmitteln. Bei der Venus? Fehlanzeige. Eine dichte Wolkendecke verhindert jeden Blick auf die Oberfläche. Das änderte sich in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts. Bereits seit den Wenera- und Wega-Missionen der Sowjetunion (1960er bis 1980er Jahre), den Mariner- und Pioneer-Venus-Missionen (1960er und 1970er Jahre) und der Magellan-Radarkartierungsmission der NASA (1990-1994) sind die Bedingungen auf der Venus bekannt. Deren Atmosphäre besteht hauptsächlich aus Kohlendioxid. Stickstoff macht 3,5 % aus, Schwefeldioxid, Argon und Wasser kommen in Spuren vor. Die Venusatmosphäre hat rund 90mal so viel Masse wie die Lufthülle der Erde und bewirkt am mittleren Bodenniveau einen Druck von 92 bar. Das kommt einem Druck in etwa 910 m Meerestiefe gleich.

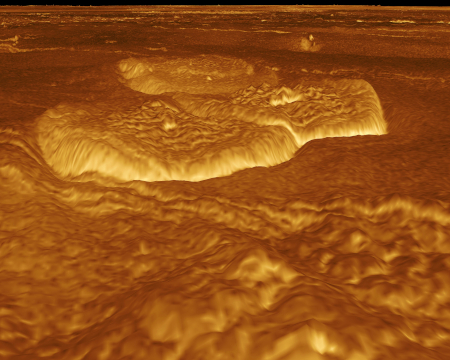

Einer nicht unumstrittenen Theorie nach muss allein die geringere Entfernung zur Sonne nicht zu dem Treibhauseffekt geführt haben. So könnte ein vulkanisches Ereignis vor 715 Mio. Jahren zu dem schnellen Treibhauseffekt geführt haben, ähnlich wie der sibirische Trapp auf der Erde vor 250 Mio. Jahren. Möglicherweise hatte der Vulkanismus auf der Venus ein derart globales Ausmaß, dass die dadurch ausgelöste Klimaveränderung zum heutigen Zustand führte. Da es keine Plattentektonik wie auf der Erde gibt, kann innere Wärme nur durch Vulkanausbrüche freigegeben werden. Darauf weist die nur etwa 500 Mio. Jahre alte Venusoberfläche hin – im Gegensatz zu der drei oder an manchen Stellen sogar mehr als vier Milliarden Jahre alten kontinentalen Erdkruste.

Bild: NASA, JPL Multimission Image Processing Laboratory, U.S Geological Survey

Leben auf der Venus?

2020 elektrisierte eine Meldung die Wissenschaftswelt und die interessierte Öffentlichkeit: Ein internationales Team von Astronomen entdeckte in den Wolken der Venus das seltene Molekül des Stoffes Phosphin und sprach die Vermutung aus, dass das ein Hinweis auf Leben sein könnte. Auf der Erde wird Phosphin nur industriell erzeugt oder von Mikroben in sauerstofffreier Umgebung. Der Artikel in nature astronomy resümierte: “Keiner der bekannten Prozesse kann für die Menge des Phosphins verantwortlich sein, welches in der Venusatmosphäre gefunden wurde.“ Allzu euphorische Höhenflüge dämpfte Studienleiter Dr. Dave Clements vom Imperial College London sachlich-trocken: „Das Phosphin ist dort. Wie es dahin kam, ist eine andere Frage.“ (1)

Diese These zu Leben in den Venus-Wolken ist in der Wissenschaft umstritten. Als potenziell lebensfreundlich galten bislang Höhen zwischen 40 und 70 Kilometern über der Venusoberfläche, weil dort die Temperaturen zwischen 130 und minus 40 Grad Celsius liegen. „Die relative Feuchtigkeit in dieser Zone variiert zwar, bleibt aber durchgängig unter 0,4 Prozent“, berichtet das Team. Damit liegt die Wasseraktivität mit 0,004 rund hundertfach unter dem Grenzwert für aktives Leben. Selbst feine Tröpfchen in den Venuswolken wären wegen ihres hohen Säuregehalts wahrscheinlich nicht lebensfreundlicher, so Forschende.

Wie dem auch sei. Es scheint, dass seit der ersten Entdeckung von Phosphin das wissenschaftliche Interesse an der Venus wieder zugenommen hat. In den kommenden Jahren sind mehrere Missionen zum Nachbarplaneten geplant.

Neue Venus-Missionen

Robotische Missionen bilden aufgrund der Bedingungen zwar eine große technische Herausforderung. Doch mehr als 20 Missionen, einschließlich Vorbeiflügen, Orbiter, Abstiegssonden in der Atmosphäre, Ballons und Landesonden untersuchten bereits die Venus. Die Sonde der ESA/JAXA-Mission BepiColombo zum Merkur näherte sich bei zwei Fly-by-Manövern (2020 und 2021) der Venus.

Die von der Oberfläche ausgehende Strahlung wird fast komplett von der dichten Atmosphäre absorbiert. Nur im Radio – und im Mikrowellenbereich ist die Atmosphäre völlig transparent – und im nahen Infrarot (engl. near infrared). Dabei handelt es sich um elektromagnetische Strahlung mit Wellenlängen von ca. 0,7 Mikrometern bis ca. 3 Mikrometern. (2) Diese „Fenster“ sind eine einzigartige Möglichkeit, die Venusoberfläche zu untersuchen, da diese mit einer Temperatur von fast 500°C heiß genug ist, um einen erheblichen Wärmefluss im nahen Infrarot zu erzeugen. Dieser gelangt als Strahlung in den Weltraum und kann auf der der Sonne zugewandten Seite des Planeten gemessen werden.

Die ESA-Mission Venus Express (2005-2014) konzentrierte sich auf die Atmosphäre des Planeten, machte aber auch bedeutende Entdeckungen, die auf mögliche vulkanische Hotspots auf der Oberfläche des Planeten hinwiesen. Die Erforschung der Atmosphäre wurde mit der Akatsuki-Mission der japanischen Weltraumorganisation JAXA fortgesetzt, die immer noch aktiv die atmosphärischen Bewegungen und das Wetter auf der Venus verfolgt. Die NASA plant, in den 2030er-Jahren ebenfalls mit zwei Missionen zur Venus zu reisen, dem Orbiter VERITAS und der Atmosphären- und Landesonde DaVinci.

2024 hat die Europäischen Weltraumorganisation ESA die Mission EnVision offiziell in ihr Wissenschaftsprogramm aufgenommen. Die Sonde soll ab 2031 untersuchen, warum es zu den heute so großen Unterschieden zwischen Venus und Erde gekommen ist. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) wird für den Orbiter ein Instrument entwickeln, mit dem die Mineralogie der Gesteine auf der Venus kartiert werden kann.

EnVision soll aus der Umlaufbahn den gesamten Planeten untersuchen, die Oberfläche, das Innere und die Atmosphäre – mit noch nie dagewesener Genauigkeit. Dazu wird EnVision mehrere wissenschaftliche Instrumente mitführen. So wird es die erste Mission sein, die mit einem Radargerät direkt unter die Oberfläche der Venus blicken wird. Ein zweites Radarinstrument, VenSAR, soll die Oberfläche mit einer Auflösung von bis zu 10 Metern kartieren und Eigenschaften wie die Oberflächenbeschaffenheit bestimmen. Drei verschiedene Spektrometer sollen die Beschaffenheit der Oberfläche und der Atmosphäre untersuchen ebenso wie ein Radiowissenschaftsexperiment. Für die Untersuchung der Atmosphäre wird die dreiteilige Spektrometer-Suite VenSpec entwickelt mit VenSpec-U zur Untersuchung der Hochatmosphäre, VenSpec-H für Messungen in der bodennahen Atmosphäre und VenSpec-M zur Messung der Wärmeabstrahlung und spektralen Eigenschaften der Oberfläche.

Ein weiterer Meilenstein für EnVision wurde am 28. Januar 2025 erreicht, als die ESA einen Auftrag an Thales Alenia Space (TAS) zum Bau des EnVision-Raumschiffs vergab und eine neue EnVision-Minisite für die breite Öffentlichkeit vorstellte.

EnVision ist als eine von der ESA geleitete Mission in Partnerschaft mit der NASA vorgesehen. Die NASA soll voraussichtlich das VenSAR-Instrument (Synthetic Aperture Radar) beitragen sowie Unterstützung in der Kommunikation zwischen Erde und EnVision mit den großen Antennen des Deep Space Network leisten. Die anderen Experimente werden von ESA-Mitgliedsstaaten beigesteuert.

Schon 2023 gab die NASA allerdings bekannt, dass alle Mittel für ihre VERITAS-Mission bis auf Weiteres gekürzt und der Start nicht früher als 2031 erfolgen soll. VERITAS und EnVision würden annähernd gleichzeitig starten. Da die US-amerikanische Sonde aber schneller am Ziel ist, könnte sie die geplante Vorarbeit für die Europäer wohl noch aufnehmen. Ob sich die NASA noch als verlässlicher Partner erweist, hängt allerdings leider nicht von den beteiligten Fachleuten ab…

Ungeachtet aller Unwägbarkeiten bleibt das Fazit: Ein von der Forschung vergessener Planet ist die Venus ganz und gar nicht.

(1) Imperial College London https://www.imperial.ac.uk/news/204073/astronomers-find-hints-life-venus/

(2) Lexikon der Fernerkundung https://www.fe-lexikon.info/lexikon/nahes-infrarot

Quellen:

- Sterne und Weltraum. Heft 3, 2024.

- https://www.ohb.de/magazin/destination-venus-teil-3-war-die-venus-in-der-vergangenheit-ein-zwilling-der-erde-1

- https://www.nature.com/articles/s41550-020-1174-4

- https://www.scinexx.de/news/kosmos/venuswolken-zu-trocken-fuer-leben/

- Nature Astronomy, 2021

- https://www.mps.mpg.de/planetenforschung/venus-oberflaeche

- https://www.dlr.de/de/aktuelles/nachrichten/2024/europa-begibt-sich-auf-den-weg-zur-venus

Verwandte Links

- EnVision-Factsheet der ESA (engl.)

- ESA-Artikel zu EnVision

- https://science.nasa.gov/mission/veritas/

Diskutieren Sie mit im Raumcon-Forum: