Heute veröffentlichte Aufnahmen der Raumsonde Mars Express zeigen das Gordii Dorsum auf dem Mars. Auf den Aufnahmen sind Strukturen erkennbar, welche durch die erosiven Kräfte des Windes geformt wurden.

Ein Beitrag von Ralph-Mirko Richter. Quelle: FU Berlin, DLR.

(Bild: NASA, MGS, MOLA Science Team)

Eines der auffälligsten topografischen Merkmale des Mars ist seine Zweiteilung, durch welche unser Nachbarplanet in ein südliches Hochland und eine um mehrere Kilometer abgesenkte Tiefebene auf der Nordhemisphäre geteilt wird. Diese Dichotomie hat zur Folge, dass sich die beiden Hemisphären geologisch und topografisch in vielerlei Hinsicht unterscheiden. Auf der nördlichen Halbkugel dominieren zum Beispiel flache, sand- und staubbedeckte Ebenen die Topografie des Geländes, welches in diesem Bereich nur wenige markante Landschaftsmerkmale aufweist. Die gebirgige und stark zerklüftete südliche Hemisphäre besteht dagegen aus geologisch älteren Formationen, was sich unter anderem in einer deutlich größeren Kraterdichte wiederspiegelt.

Bedingt durch den Wechsel der Jahreszeiten kommt es im Bereich der nördlichen Tiefebene oftmals zu intensiven Staub- und Sandstürmen. Der Wind transportiert und verfrachtet dabei kleinste Partikel, welche dann an anderer Stelle abgelagert werden oder – wenn sie auf Gestein treffen – diese Felsformationen durch ihre erodierende Wirkung langsam zersetzen. Diese Art der Winderosion wird auch als Windschliff oder Windabrasion bezeichnet. Neben ausgedehnten Dünenfeldern sind Windhöcker entlang der vorherrschenden Hauptwindrichtung, so genannte Yardangs, die markanteste Hinterlassenschaft der Windkraft auf dem Mars.

Trotz der nur sehr dünnen Marsatmosphäre – der Luftdruck auf der Marsoberfläche entspricht dem Luftdruck der irdischen Atmosphäre in einer Höhe von etwa 35 Kilometern und liegt im Durchschnitt bei 6,36 Hektopascal – ist der Wind mit seiner mitgeführten Fracht aus Staub und kleinsten Sandpartikeln seit dem Beginn der modernen Marsforschung mittels Raumsonden und Teleskopen ein häufiger, aber nur selten willkommener „Begleiter“ der Planetologen. Als zum Beispiel die US-amerikanische Raumsonde Mariner 9 am 14. November 1971 in eine Marsumlaufbahn eintrat waren die Hoffnungen der Wissenschaftler groß, als die ersten Bilder zur Erde übermittelt wurden. Noch größer war dann jedoch deren anfängliche Enttäuschung, denn auf den Bildern des Orbiters waren keine Oberflächenformationen zu erkennen.

Die Ingenieure und Wissenschaftler der NASA glaubten schon an einen Fehler im Kamerasystem der Raumsonde, ehe sie erkannten, dass der gesamte Planet von einem globalen Staubsturm heimgesucht wurde, welcher einen Blick auf die Oberfläche unmöglich machte. Erst zu Beginn des Jahres 1972 legte sich der Staubschleier und die Kamera konnte dann doch noch die erhofften Bilder der Marsoberfläche aufnehmen und zur Erde übertragen. Dies war der eigentliche Beginn der Marsforschung im Zeitalter der Raumfahrt. Die insgesamt 7.239 Bilder, welche Mariner 9 im Verlauf der Mission zu Erde übermitteln konnte, begründen im Wesentlichen immer noch unser heutiges Bild vom Mars.

Auch die von der europäischen Weltraumagentur ESA betriebene Raumsonde Mars Express hatte im Laufe ihrer nunmehr fast zehnjährigen Mission – am 2. Juni 2003 wurde der Orbiter gestartet, seit dem 25. Dezember 2003 befindet sich Mars Express in einer Umlaufbahn um unseren äußeren Nachbarplaneten – des öfteren mit durch Staubstürme verursachten Einschränkungen der Instrumente zu kämpfen. Die Aufnahmen, welche zu solchen Zeitpunkten mit der High Resolution Stereo Camera (kurz „HRSC“), einem der insgesamt sieben wissenschaftlichen Instrumente an Bord des Marsorbiters, aufgenommen wurden, waren dann größtenteils unbrauchbar. Trotz solcher Beeinträchtigungen konnte die HRSC-Kamera mittlerweile fast 90 Prozent der Marsoberfläche in einer Qualität abbilden, welche den wissenschaftlichen Ansprüchen genügt (Raumfahrer.net berichtete).

(Bild: ESA, DLR, FU Berlin (G. Neukum))

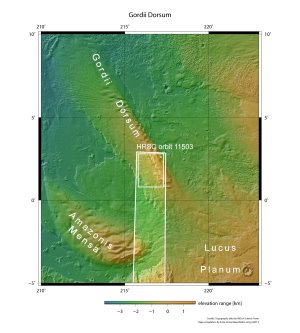

Die heute veröffentlichten Aufnahmen der HRSC-Kamera zeigen solche weiter oben erwähnten Yardangs in den Ebenen rund um den etwa 480 Kilometer langen Gebirgszug Gordii Dorsum. Dieser Höhenzug befindet sich unmittelbar nördlich des Marsäquators und rund tausend Kilometer südwestlich des Olympus Mons, des größten Vulkans auf dem Mars, und bildet eine Übergangszone zwischen dem südlichen Hochland und der nördlichen Tiefebene. Bei dem Gordii Dorsum handelt es sich dabei nur um einen von mehreren Höhenzügen, welche in nordnordwestlicher Richtung von dem Marshochland in die nördlichen Tiefebenen hineinragen. Die Prozesse, welche zur Entstehung dieser Formationen führten, sind bisher noch nicht vollständig verstanden. Es wird jedoch vermutet, dass diese Bergrücken durch tektonische Prozesse, möglicherweise durch sogenannte Seiten- oder Blattverschiebungen entstanden sind.

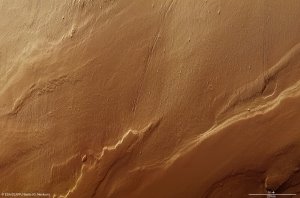

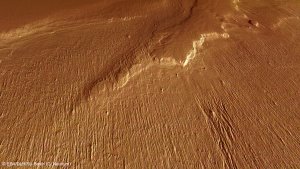

Die hier wiedergegebenen Abbildungen zeigen einen Teilbereich des südlichen Gordii Dorsum. Besonders auffällig sind zahlreiche schmale, über viele Kilometer parallel verlaufenden Grate und Furchen, welche im oberen Bildausschnitt der Draufsichten zu sehen sind und sich somit östlich des Gordii Dorsum befinden. Hierbei handelt es sich um die erwähnten Yardangs. Yardangs werden im Laufe der Zeit von den Sandkörnern, welche der Wind mit sich führt, wie mit einem Sandstrahlgebläse aus dem Gestein „herausgefräst“. Wehen die Winde dabei über einen längeren Zeitraum in die gleiche Richtung, so können diese dabei regelrechte Windgassen bilden, durch welche der Prozess der Yardang-Bildung noch weiter beschleunigt wird.

Der Name „Yardang“ entstammt aus der uigurischen Sprache und bedeutet ins Deutsche übersetzt in etwa „steiler Sandwall“. Geprägt wurde der Begriff durch den schwedischen Wissenschaftler und Forschungsreisenden Sven Hedin, welcher in der zentralasiatischen Wüste Lop Nor solche Gesteinsformationen beobachtete und im Jahr 1903 erstmals wissenschaftlich beschrieb.

(Bild: ESA, DLR, FU Berlin (G. Neukum))

Des weiteren ist im oberen Bildausschnitt der Nadir-Aufnahme eine auffallende Linie erkennbar, welche sich durch die Ebene zieht. Hierbei handelt es sich vermutlich um einen großen tektonischen Bruch in der Planetenoberfläche, der sich außerhalb des Aufnahmebereiches in die nordwestliche Richtung fortsetzt. In den perspektivischen Ansichten, aber auch in der topographischen Bildkarte und auf dem Anaglyphenbild ist gut erkennbar, dass das Gordii Dorsum aus mehreren übereinander abgelagerten Schichten aufgebaut ist, welche vor allem im Westen nach und nach von der Winderosion angegriffen werden.

Die hier gezeigten Aufnahmen der HRSC-Kamera entstanden während des Orbits Nummer 11.503 von Mars Express am 15. Januar 2013. Aus einer Überflughöhe von mehreren hundert Kilometern erreichte die Kamera dabei eine Auflösung von etwa 19 Metern pro Pixel.

Die weiter oben gezeigte Nadir-Farbansicht des Gordii Dorsum wurde aus dem senkrecht auf die Planetenoberfläche blickenden Nadirkanal und den vor- beziehungsweise rückwärts blickenden Farbkanälen der HRSC-Stereokamera erstellt. Die perspektivischen Schrägansichten wurden aus den Aufnahmen der Stereokanäle der HRSC-Kamera berechnet. Das weiter unten zu sehende Anaglyphenbild, welches bei der Verwendung einer Rot-Cyan- oder Rot-Grün-Brille einen dreidimensionalen Eindruck der Landschaft vermittelt, wurde aus dem Nadirkanal und einem Stereokanal der Kamera abgeleitet. Des Weiteren konnten die für die Bildauswertung zuständigen Wissenschaftler aus einer höhenkodierten Bildkarte, welche aus den Nadir- und Stereokanälen der HRSC-Kamera errechnet wurde, ein digitales Geländemodell der abgebildeten Marsoberfläche ableiten.

(Bild: ESA, DLR, FU Berlin (G. Neukum))

Das HRSC-Kameraexperiment an Bord der ESA-Raumsonde Mars Express wird vom Principal Investigator (PI) Prof. Dr. Gerhard Neukum von der Freien Universität Berlin geleitet. Dieser hat auch die technische Konzeption der hochauflösenden Stereokamera entworfen. Das für die HRSC-Kamera verantwortliche Wissenschaftlerteam besteht aus 40 Co-Investigatoren von 33 Institutionen aus zehn Ländern.

Die HRSC-Kamera wurde am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt unter der Leitung von Prof. Dr. Gerhard Neukum entwickelt und in Kooperation mit mehreren industriellen Partnern (EADS Astrium, Lewicki Microelectronic GmbH und Jena-Optronik GmbH) gebaut. Sie wird vom DLR-Institut für Planetenforschung in Berlin-Adlershof betrieben. Die systematische Prozessierung der Bilddaten erfolgt am DLR. Die Darstellungen der hier gezeigten Mars Express-Bilder wurden von den Mitarbeitern des Instituts für Geologische Wissenschaften der FU Berlin in Zusammenarbeit mit dem DLR-Institut für Planetenforschung erstellt.

Die hier gezeigten, während des Orbits Nummer 11.5037 durch die HRSC-Kamera angefertigte Aufnahmen des Gordii Dorsum finden Sie auch auf der entsprechenden Internetseite der FU Berlin. Speziell in den dort verfügbaren hochaufgelösten Aufnahmen kommen die verschiedenen Strukturen der Marsoberfläche besonders gut zur Geltung.

Diskutieren Sie mit im Raumcon-Forum:

Verwandte Seiten bei Raumfahrer.net: