Erstmals werden extrasolare Planeten aus der Umlaufbahn der Erde heraus gesucht.

Ein Beitrag von Dominik Mayer. Quelle: DLR.

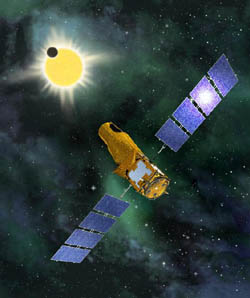

(Bild: DLR)

Mit maßgeblichen Anteilen ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) an der Astronomie-Mission COROT (Convection Rotation and planetary Transits) beteiligt, deren Ziel die hochgenaue Sternenphotometrie ist. Die im Institut für Weltraumsensorik und Planetenerkundung des DLR in Berlin-Adlershof entwickelte Flugsoftware soll der Steuerung der Instrumente und des On-Board-Computers sowie dem Datenhandling dienen. Mit eigenen Suchprogrammen und Software zur Dateninterpretation beteiligen sich deutsche Wissenschaftler auch intensiv am Missionsprogramm dieser ersten internationalen Mission zur Suche nach extrasolaren Planeten. Geführt wird die Mission von der französischen Raumfahrtagentur CNES.

COROT – Suche nach unbekannten extrasolaren Planeten

War die Suche nach extrasolaren Planeten bei anderen Sternen bislang nur mit bodengebundenen Teleskopen möglich, so wird der COROT-Satellit, dessen Start für November 2005 vorgesehen ist, erstmalig die Suche nach fremden „Erden“ vom Weltraum aus, d.h. aus der Erdumlaufbahn, möglich machen, und zwar auf einer polaren Bahn in etwa 800 Kilometer Höhe. Von Vorteil ist dabei, dass sich die Messungen unabhängig von atmosphärischen Effekten, schlechtem Wetter und dem Wechsel von Tag und Nacht durchführen lassen – alles Faktoren, die solche empfindlichen Beobachtungen auf der Erde erheblich beeinträchtigen oder mitunter unmöglich machen.

Die auf zweieinhalb Jahre angelegte Missionsdauer erlaubt die Beobachtung von fünf Himmelssektoren für jeweils etwa fünf Monate. Das auf dem Satelliten montierte Teleskop misst zum einen den Lichtkurvenverlauf heller Sterne, um daraus Rückschlüsse auf deren innere Struktur ziehen zu können und um Fragen der Astro-Seismologie, der Sternbebenkunde, zu beantworten. Zum anderen wird bei 30.000 bis 60.000 Sternen nach so genannten Transits, d.h. nach Durchgängen von Planeten vor der hellen Scheibe ihres Muttersterns, gesucht. Auf Grund der extrem genauen Auslegung des 27-Zentimeter-Teleskops können mit COROT Neptun- und Uranus-ähnliche Planeten erfasst werden, deren Umlaufperiode sogar länger als einen Monat dauert. Erwartet wird aber vor allem die Entdeckung kleiner Planeten von nur wenigen Erdradien Größe, die sich auf relativ sternnahen Bahnen um ihre jeweilige Sonne bewegen.

COROT – eine internationale Mission

Außer den Wissenschaftlern aus Deutschland des DLR, der Thüringer Landessternwarte in Tautenburg, der Universität Köln und dem Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching sind auch Forscher aus Österreich und Belgien sowie Spanien und aus der Europäischen Weltraumagentur ESA zusammen mit ihren französischen Kollegen an der Mission beteiligt. Als erste Satellitenmission auf diesem jungen, entdeckungsreichen Gebiet der Planetenforschung dient COROT auch der Vorbereitung nachfolgender ESA- und NASA-Missionen wie „Eddington“ bzw. „Kepler“. Diese Raumsonden werden dann nicht mehr nur als „künstliche“ Monde um die Erde kreisen, sondern selber zu einem eigenständigen „Mini-Planeten“ der Sonne werden, um nach erdähnlichen Planeten zu suchen.