Physik & Schule: Den Rätseln des Universums auf der Spur

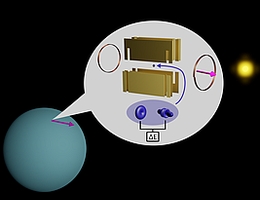

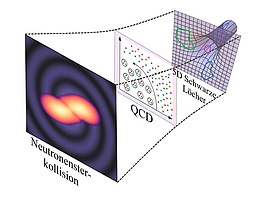

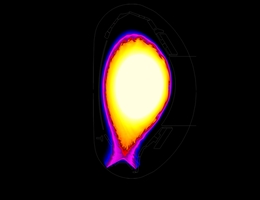

Unser Universum – Schule trifft Akademie: Vortrags- und Diskussionsrunde für Schülerinnen und Schüler am Mittwoch, 21. Juni 2023, 9-16 Uhr im Plenarsaal der Akademie, Geschwister-Scholl-Straße 2, 55131 Mainz. Eine Information der Johannes Gutenberg-Universität (JGU) Mainz. Quelle: JGU 26. April 2023. Woraus besteht die unsichtbare Dunkle Materie, die mehr als 80 Prozent der Masse des Kosmos […]

Physik & Schule: Den Rätseln des Universums auf der Spur Weiterlesen »