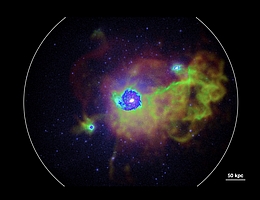

Erste Ergebnisse des Röntgenteleskops eROSITA

Erste Ergebnisse des Weltraum-Röntgenteleskops eROSITA veröffentlicht – Erstaunliche Einblicke in das Leben junger Sterne und massereicher Schwarzer Löcher. Eine Pressemitteilung der Universität Hamburg. Quelle: Universität Hamburg. Vor zwei Jahren wurde das Röntgenteleskop eROSITA als Teil einer russisch-deutschen Kooperation ins Weltall geflogen, um die bislang umfangreichste Himmelskarte im Röntgenfrequenzbereich zu erstellen. Das deutsche eROSITA-Konsortium, zu dem […]