MPS: JUICE – Vorbeiflug im Doppelpack

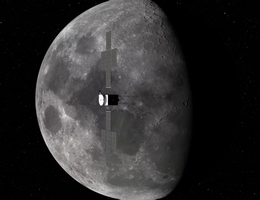

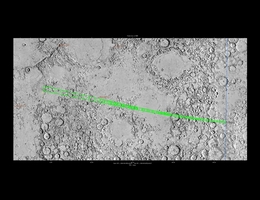

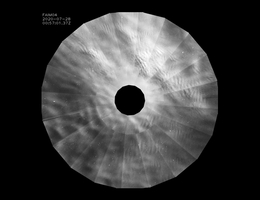

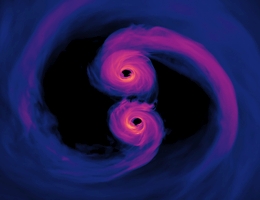

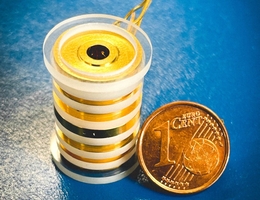

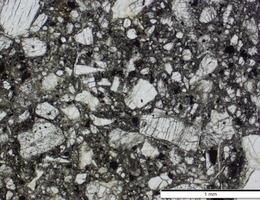

Am kommenden Montag und Dienstag fliegt JUICE nah an Mond und Erde vorbei. Das gewagte Manöver bietet die erste Möglichkeit, wichtige Messungen durchzuführen. Eine Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung. Quelle: Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung 15. August 2024. 15. August 2024 – Nach knapp eineinhalbjähriger Reise durchs Weltall steht für die ESA-Raumsonde JUICE Anfang nächster Woche ein […]