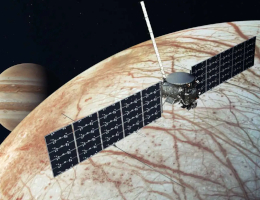

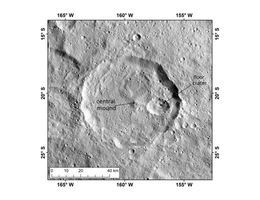

Kann Leben auf einem eisigen Mond existieren? Der Europa Clipper der NASA soll es herausfinden

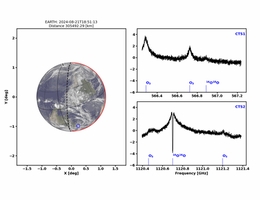

Mit einer Raumsonde, die in Kürze starten soll, wird versucht, die Frage zu beantworten, ob der Ozean unter der eisigen Kruste von Europa für Leben geeignet ist. Die NASA plant den Start frühestens am Montag, dem 14. Oktober, mit einer SpaceX Falcon Heavy-Rakete vom Startkomplex 39A im Kennedy Space Center der NASA in Florida. Eine […]