MPE: Der kosmische Tanz des ‚Weltraumklees‘

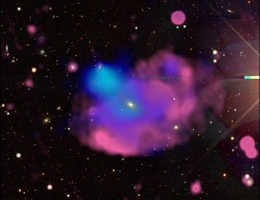

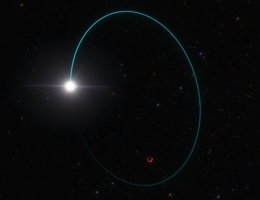

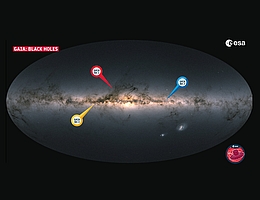

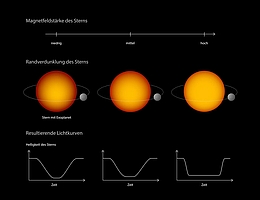

Ungewöhnliche Radiokreise (Odd Radio Circles, ORC), eine kürzlich identifizierte neue Klasse ausgedehnter schwacher Radioquellen, haben die Neugierde von Astronomen weltweit geweckt. Bahnbrechende Beobachtungen eines Teams unter der Leitung des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik (MPE) enthüllen den ersten Nachweis von diffusem Röntgengas in der Nähe des Kleeblatt-ORC. Durch die Nutzung der hervorragenden Fähigkeiten des XMM-Newton-Teleskops sowie […]