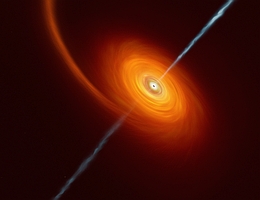

Schnell akkretierendes Schwarzes Loch im frühen Universum zufällig entdeckt

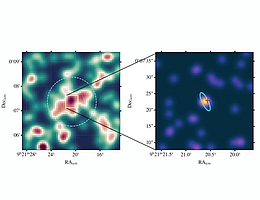

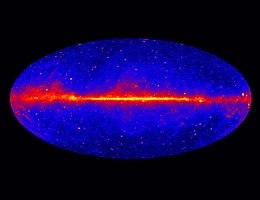

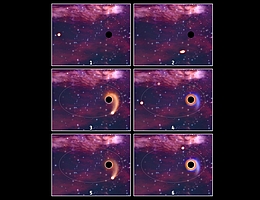

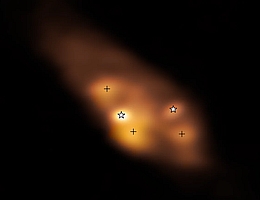

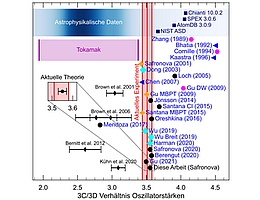

eROSITA-Teleskop findet im Röntgenlicht einen hellen Quasar, der nur etwa 800 Millionen Jahre nach dem Urknall mit einer extrem hohen Geschwindigkeit Materie ansammelt. Eine Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik (MPE). Quelle: Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik (MPE) 31. Januar 2023. 31. Januar 2023 – Bei der Analyse von Daten aus dem eROSITA „Final Equatorial-Depth Survey“ […]

Schnell akkretierendes Schwarzes Loch im frühen Universum zufällig entdeckt Weiterlesen »