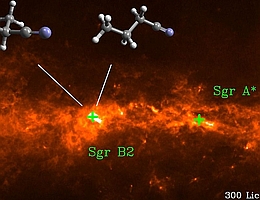

Vortrag Neues aus dem All: Organische Moleküle

Abschluss der diesjährigen beliebten Vortragsreihe »Neues aus dem All« im Deutschen Museum Bonn. Eine Pressemitteilung des Deutschen Museums Bonn. Quelle: Deutsches Museum Bonn 28. November 2022. 28. November 2022 – Zum Abschluss der diesjährigen Vortragsreihe »Neues aus dem All« stellt Dr. Arnaud Belloche am Mittwoch, den 7. Dezember 2022 die spannende Suche nach den kleinsten […]

Vortrag Neues aus dem All: Organische Moleküle Weiterlesen »