Die Astronomie gehörte im Mittelalter zu den wenigen praktizierten Wissenschaften – auch wenn sie von kirchlichen Dogmen geprägt war.

Autor: Tilman Kaiser

Frühes Mittelalter (4 bis 5. Jhd.)

Der Kirchenlehrer Augustinus (345-430) akzeptiert die Kugelgestalt der Erde, lehnt aber die Existenz von Völkern auf der Südhalbkugel ab (Antipoden). Seine Lehre enthält platonische Einflüsse und bewertet den naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozess eher negativ.

Arabische Einflüsse (11 bis 12. Jhd.)

Die Aristotelische Physik und die Ptolemäische Astronomie gelangen über den Umweg arabischer Schriften (z. B. Ibn Sina / Avicenna: persischer Aristoteliker des 9. Jhds.) in die mittelalterliche Kultur. Das in die arabische Kultur eingeführte Hauptwerk des Ptolemäus, der „Almagest“, wird 1175 durch Gerhard von Cremona ins Lateinische übersetzt. Aristotelisierung und Scholastik (13. Jhd.).

Thomas von Aquin (1226-74), Schüler von Albertus Magnus, versucht mit seiner Lehre (Scholastik), das christliche Weltbild in die Aristotelische Begriffssystematik einzubetten. In seiner „Summa Theologica“ (1255) bringt er die biblische Weltschöpfungslehre in Einklang mit der aristotelischen Physik. Gott gilt als erster Beweger der unveränderbaren Fixsternsphäre. Die Bewegung wird abgebremst auf die niederen Sphären übertragen. Der Mensch befindet sich im Zentrum am Ort maximaler Gottesferne. Es gibt aber auch vereinzelt kritische Stimmen. Roger Bacon (1220-92) spricht sich gegen die dogmatische Lehre des Aristoteles aus.

Mathematische Beschreibung (14. Jhd.)

In Frankreich entwickelt sich um Jean Buridan (1325-48) und Nicolas von Oresme (1320-82) eine Schule, in der Naturphänomene mathematisch beschrieben werden und die Aristotelische Bewegungslehre teilweise hinterfragt wird. Die Bewegung der Erde wird in Erwägung gezogen.

Die Neuzeit

Renaissance (15. Jhd.)

In dieser Epoche zeichnet sich die stärker werdende Notwendigkeit einer exakten Astronomie für Seefahrt, Kalender und Astrologie ab. Nicolaus von Cues (1401-64) lehnt in seiner philosophisch-theologischen Neuorientierung eine Begrenzung und Mitte des Weltalls ab. Cusanus lehrt die Rotation der Erde. Copernicus war eventuell während seiner Studienzeit durch die Lehren von Cusanus und Buridan beeinflusst.

Der Astronom Johann Müller, genannt Regiomontanus (1436-76), gründet die erste deutsche Sternwarte und entdeckt Fehler in den überlieferten astronomischen Tafeln. Deshalb setzt er sich erstmals kritisch mit den Ptolemäischen Schriften im griechischen Original auseinander. Er stellt eine gegenseitige Abhängigkeit der Bewegung der Sonne und der Planeten fest.

Die größere Genauigkeit astronomischer Tafeln und die damit verbundenen verbesserten Navigationsmöglichkeiten der Seefahrt erhöhen sicherlich die Bereitschaft zu großen Entdeckungsreisen auf dem offenen Meer, wie sie ab dem 15. Jhd. unternommen werden. Umgekehrt wird diese Tatsache zur Förderung der Astronomie beigetragen haben. Das Gleiche gilt mit Sicherheit auch für den Bedarf an genauen Kalendern und das Bedürfnis nach astrologischer Schicksalsdeutung, das zum Beispiel bei vielen Europäern im leidvollen 17. Jhd. sehr ausgeprägt war.

Vorboten einer neuen Astronomie (16. Jhd.)

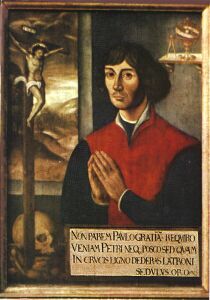

Copernicus (1473-1530) beabsichtigt eine Verbesserung bzw. Vereinfachung der Rechenvorgänge. Durch den Heliozentrismus ergibt sich eine einfache Erklärung der Rückläufigkeit der Planeten: Da sich die Erde auf ihrer Bahn schneller bewegt als die äußeren Planeten, scheint ein Planet bei einem Überholvorgang eine Schleifenbewegung am Himmel zu durchlaufen, die die auf die Fixsternsphäre projizierte Erdbewegung darstellt.

Bei der genauen Berechnung der Kinematik muss er allerdings Epizykel verwenden, um das aristotelische Phänomen der gleichförmigen Kreisbewegung zu retten.

Die stark an der Bibel orientierte Theologie Luthers veranlasst ihn und Melanchthon, die kopernikanische Lehre und eine im Zentrum ruhende Sonne wegen der Josua-Stelle in der Bibel abzulehnen (Josua 10, 12-13: „Sonne, steh still zu Gibeon, und Mond im Tal Ajalon! Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk an seinen Feinden gerächt hatte…“).

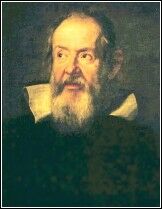

Copernicus‘ revolutionäres Werk über die Planetenbahnen „De revolutionibus orbium coelistium“ landet aber erst 1616 auf dem Index für verbotene Schriften der katholischen Kirche, als Galileo Galilei öffentlich einen physikalischen Heliozentrismus vertritt.

Der kopernikanische Heliozentrismus wird anfänglich von den traditionellen Astronomen als mathematischer Trick aufgefasst. Die Berechnungen sind nicht einfacher als bei Ptolemäus und führen zu keinen genaueren Ephemeridentafeln. Keplers Mathematikprofessor an der Universität Tübingen, Michael Mästlin (1550-1631), ist einer der ersten Professoren in Europa, der seinen Schülern das kopernikanische System erklärt. Seine Schriften werden noch vor denen des Copernicus auf den Index gesetzt.

Der Däne Tycho Brahe (1546-1601) ist einer der wichtigsten beobachtenden Astronomen im 16. Jhd. Er besitzt ein eigenes Observatorium auf der Insel Hven und arbeitet mit dem bloßen Auge ohne vergrößernde Optik. Er deckt bei Beobachtung einer Nova (1572) und eines Kometen (1577) mit Hilfe von Entfernungsberechnung Schwächen im aristotelischen System auf. Der Komet müsste mit seiner Bewegung eine kristalline Sphäre durchstoßen haben und den neuen Stern ordnet er der Fixsternsphäre zu, die nach Aristoteles unveränderlich sein sollte.

Mit seinen Beobachtungen stellt er Mängel in den Prutenischen Tafeln fest, die von Erasmus Rheinhold 1551 nach dem kopernikanischen Modell berechnet wurden. Er lehnt das heliozentrische System neben religiösen Gründen auch aufgrund einer nicht messbaren Fixsternparallaxe ab. Sein geozentrisches System ist dem antiken „Ägyptischen System“ ähnlich und wird von gelehrten Jesuiten bevorzugt.